帶魚(yú)是一種深海魚(yú),目前在世界上很多國(guó)家都有其分布。我們常見(jiàn)的帶魚(yú)一般都是死的,很少見(jiàn)到活的,因?yàn)樗x開(kāi)深海的時(shí)候回因?yàn)橥饨绲膲毫Γ瑢?dǎo)致內(nèi)臟破裂。那么帶魚(yú)到底生活在海底好多米一下呢?想要了解的話就一起往下面看吧!

帶魚(yú)生活在海底多少米

帶魚(yú)是深海魚(yú)類(lèi),但是不能籠統(tǒng)的問(wèn)生活在多少深的海里。我國(guó)是帶魚(yú)的故鄉(xiāng),東海白帶魚(yú)占世界產(chǎn)量百分之八十以上,我國(guó)的東海帶魚(yú)白天浮在海水中層(大約六十米),晚上就降到海底(一百米深)。冬至?xí)r,水溫降低,帶魚(yú)又游向水深處避寒。

皇帶魚(yú)最長(zhǎng)有多少米

皇帶魚(yú)體型蜿蜒呈長(zhǎng)帶形的大型魚(yú),廣布于熱帶深海。長(zhǎng)約可達(dá)9公尺,重約300公斤。體亮銀色;腹鰭紅色,槳狀,故英文原意為“槳魚(yú)”;背鰭亦呈紅色,很長(zhǎng),有兩層樓那么高,始於頭頂如鬃冠。很少見(jiàn)於水面,有人偶爾見(jiàn)到,誤為“海蛇”。

帶魚(yú)的種類(lèi)分布

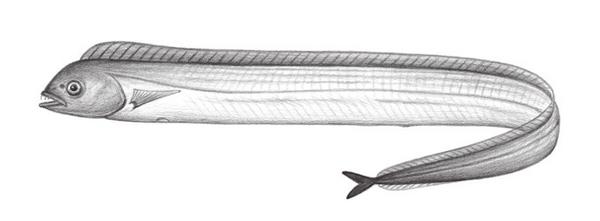

1、叉尾深海帶魚(yú):叉尾深海帶魚(yú)體甚延長(zhǎng),側(cè)扁,呈帶狀,尾極長(zhǎng),向后漸變細(xì),但末端不成細(xì)長(zhǎng)鞭狀,頭窄長(zhǎng),頭背面幾平直,前端尖銳,吻尖長(zhǎng),眼中大,口大,平直,下頜長(zhǎng)于上頜,齒發(fā)達(dá)銳利,側(cè)扁而尖,排列稀疏,上頜前端具倒鉤狀大犬齒3對(duì),分布于印度、太平洋區(qū)及大西洋區(qū)在45°N-30°S間之海域。

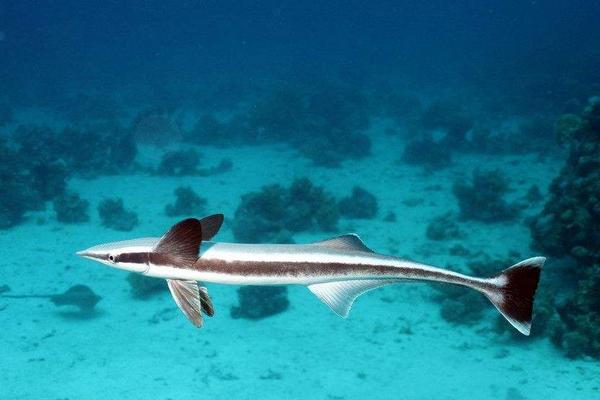

2、卜氏窄顱帶魚(yú):卜氏窄顱帶魚(yú)主要棲息于海底山脊附近,偶游至近海,以中大型魚(yú)類(lèi),如大眼鯛和圓鲹等為食,分布于西印度洋之模里西斯及西北太平洋的日本琉球海域,臺(tái)灣小琉球曾捕獲幼魚(yú)。

3、條狀窄顱帶魚(yú):條狀窄顱帶魚(yú)為底層大洋性洄游魚(yú)類(lèi),主要棲息于大陸棚陡坡附近,偶游至近海,以中大型魚(yú)類(lèi)如大眼鯛和圓鲹等為食,分布于西大西洋的加勒比等、巴西南部外海等及西北太平洋的日本琉球及中國(guó)東海海域,臺(tái)灣東部曾捕獲此魚(yú)。

4、沙帶魚(yú):沙帶魚(yú)的棲息深度可達(dá)100米,缺腹鰭及尾鰭,色彩是具有金屬反射的鋼鐵般的藍(lán)色,白色尖細(xì)的一部分,肛門(mén)緣蒼白,通常的尾鰭鰭膜白色,雙顎尖且黑色,鰓蓋內(nèi)和肩帶的前一部分淡黑色,體長(zhǎng)可達(dá)100厘米,棲息在沿海,屬肉食性,以甲殼類(lèi)、烏賊、魚(yú)類(lèi)等為食,可做為食用魚(yú),分布于印度洋北部沿岸、東至澳大利亞、北至日本琉球以及中國(guó)南海、臺(tái)灣海峽等海域。

帶魚(yú)的生活習(xí)性

帶魚(yú)游泳能力差,白天浮在海水中層,晚上就降到海底。靜止時(shí)頭向上、身體呈垂直,只靠背鰭及胸鰭的揮動(dòng),眼睛注視頭上的動(dòng)靜,若發(fā)現(xiàn)獵物時(shí),背鰭就急速震動(dòng),身體彎曲,撲向食物。帶魚(yú)具有結(jié)群排隊(duì)的特性,每年春天回暖水溫上升時(shí),帶魚(yú)成群游向近岸,由南至北于生殖回游,是為捕撈季節(jié);冬至?xí)r,水溫降低,帶魚(yú)又游向水深處避寒。

不同的帶魚(yú)其生長(zhǎng)的環(huán)境也是有一定差別的,并且白天和晚上帶魚(yú)所處的深度也會(huì)有一定的差別,大家可以多了解一下。皇帶魚(yú)的體長(zhǎng)是很長(zhǎng)的,所以有些人會(huì)叫它海蛇哦!大家都了解了嗎?