人類對生命奧秘的追逐經歷了漫長的時間。翻開一本基礎的生物教科書,大家看惡意在上面輕松地找到各種關于DNA這種尖端學科范疇的描述。但教科書總不會是天上掉下來的,DNA這種看不見摸不著的東西,科學家們是怎么樣將它研究到今天的水平的呢?

故事要從19世紀一個不務正業、愛好種豌豆的神父說起。1856年~1863年,奧地利的一個神父在院子后面勤勤懇懇地種了8年的豌豆,這就是大名鼎鼎的豌豆實驗。這位神父——大家一般稱他為生物學家的孟德爾(Gregor Mendel)被譽為遺傳學的奠基人、現代遺傳之父。

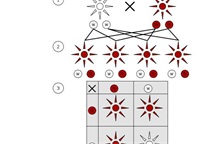

種豌豆和遺傳學有什么關系呢?孟德爾挑選了22個品種的豌豆,利用研究豌豆高莖或矮莖、圓粒或皺粒、白皮或灰皮的性狀,通過數學計算發現了孟德爾第一、第二遺傳定律。

第一定律即“分離定律”,它認為生物體內存在著控制性狀的“遺傳因子”,這些遺傳因子成對存在,不相融合;在生物體形成配子時,成對的遺傳因子會發生分離,分離后的遺傳因子便進入了不同的配子中,隨之傳給后代;第二定律被稱為“自由組合定律”,來自親本上一代的兩個配子在結合時,遺傳因子會隨機排列組合,互不干擾。這是現代遺傳學的理論基礎,為后代的所有研究奠定了基礎。

孟德爾非常清楚自己的發現具有劃時代的意義,但他還是慎重地重復了多年,以期望令結果更加完善。1865年,孟德爾在布魯恩科學協會的會議廳將自己的研究結果分成兩次宣讀了。但時長一個小時的報告就讓聽眾們如墜入云霧之中。盡管與會者大多數是布魯恩科學協會的成員,其中既有化學家也有生物學家,然而孟德爾的理論對他們來說還是太超前了,他們壓根就跟不上孟德爾推理的速度。孟德爾從豌豆那里得到的秘密,就這樣被埋沒了35年。

1900年,來自三個國家的三位學者同時重新發現了孟德爾幾十年前早已發現的遺傳定律。從此,遺傳學進入了孟德爾時代。1902年初,年僅25歲的美國學者沃爾特·薩頓(Walter Sutton)在孟德爾遺傳定律的基礎上,在顯微鏡的幫助下觀察到了蝗蟲細胞核內的染色體,發現這些染色體在細胞有絲分裂和生殖細胞融合時的行為正巧吻合孟德爾在兩大遺傳定律中隊遺傳因子的描述。也就是說,人們在20世紀初發現了染色體便是遺傳的基本物質。

現在,人們終于能夠確認,孟德爾遺傳定律中決定所有生物性狀的遺傳物質就是DNA。如果能夠分析出DNA的結構,那人類對遺傳學的了解就勢必會更進一步。

可是正如前文所說的,DNA看不見摸不著,要怎么樣才能知道它的結構呢?

1953年,只有23歲的美國人年輕人詹姆斯·沃森(James Watson)和35歲的弗蘭西斯·克里克(Francis Crick)得到了英國的女科學家羅莎琳德·富蘭克林(Rosalind Franklin)用X射線晶體衍射技術拍攝的DNA照片,在這張照片的基礎上,他們結合查伽夫的堿基配對數量結果,又在富蘭克林的幫助下設計出了DNA的雙螺旋模型。在這個模型里,DNA雙螺旋的堿基位于雙螺旋內側,磷酸和糖基在外側,通過磷酸二酯鍵相連,構成核酸的骨架。堿基平面與假想的中心軸垂直,糖環平面則與軸平行,兩條鏈皆為右手螺旋。

1953年4月25日,沃森和克里克不足千字的文章出現在最頂級的《自然》雜志上,題目是《核酸的分子結構——脫氧核糖核酸的一個結構模型》,向世界報告了這個足以改變歷史的發現。這篇論文是科學史上一座永久的豐碑,人類這才第一次觸及了我們賴以存在的基因、窺探到了偉大生命的一點秘密。文章在全世界范圍內造成了轟動,遠在美國的《紐約時報》很快就對這兩個年輕人進行了跟蹤報道,并以“創造一次科學革命”為題。1962年,沃森、克里克因DNA結構的研究而獲得了諾貝爾獎。

如果您有更多關于豌豆的資訊想要知道,可以點擊查看農村創業網豌豆頻道詳細了解,希望能夠幫到大家。